お気軽にご相談ください!

クリニック開業お役立ちコラム

クリニック開院に必須の「診療圏調査」とはなにか...読み方の基本を解説

クリニックの開業地を検討する際に重要となるのが、開業地における「見込み患者数」の推計データです。見込み患者数を調べるのが「診療圏調査」であり、現在、クリニックの開業地を決定する際にはほぼ100%、この「診療圏調査」が行われています。しかし、調査結果の数字だけを見て、単純に「多い、少ない」と判断するのでは不十分です。ここでは、診療圏調査の意味と数字の見方について、2回に分けて解説します。1回目の本記事では、診療圏調査データの基本を確認します。

診療圏調査とは

商業施設などの場合は、来店が見込める顧客の存在する範囲を「商圏」と呼びますが、クリニックの場合、この商圏にあたる範囲を「診療圏」と呼びます。

診療圏調査とは、「その場所でクリニックを開業した場合に、どの程度の範囲から、どの程度の患者数が見込めるのか」を調べる"市場調査"です。例えば、「この場所に内科クリニックを開院した場合、この範囲内から、1日に○人、1ヵ月に○人の患者の来院が見込める」といったことがわかるというわけです。

その推計は、単に「人口が何人だからこれくらいの患者数だろう」といった単純なものではありません。診療科ごとの受療率データや、競合となる他院の状況、その他様々な定量的、

定性的要素を加味した複雑なシミュレーションによって求められます。

一般的に、診療圏調査の定量的な面は、専用のソフトウェアなどを利用して行われますが、さらに定性的な情報を加えることで、より正確な推計が可能になります。

なぜ診療圏調査が必要なのか

診療圏調査をすることにより、その場所でクリニックを開業した場合の、現在から将来にわたる収益性の見込みがわかります。

収益性の見込みがわかることにより、一義的には、その場所でクリニックを開業することが適切かどうかを判断することができます。よほど特別な事情がない限り、わざわざ収益性の低い場所を開業場所に選ぶ理由はありません。

また、開業資金の融資を受ける際にも、客観性が高い収益見込みを織り込んだ事業計画を策定すれば、金融機関の審査に通りやすくなります。収益見込みの根拠となる見込み患者数の推計があいまいな事業計画では、融資審査に通らない恐れが高くなります。

診療圏とは

診療圏は、基本的に開業予定場所からの距離によって設定します。

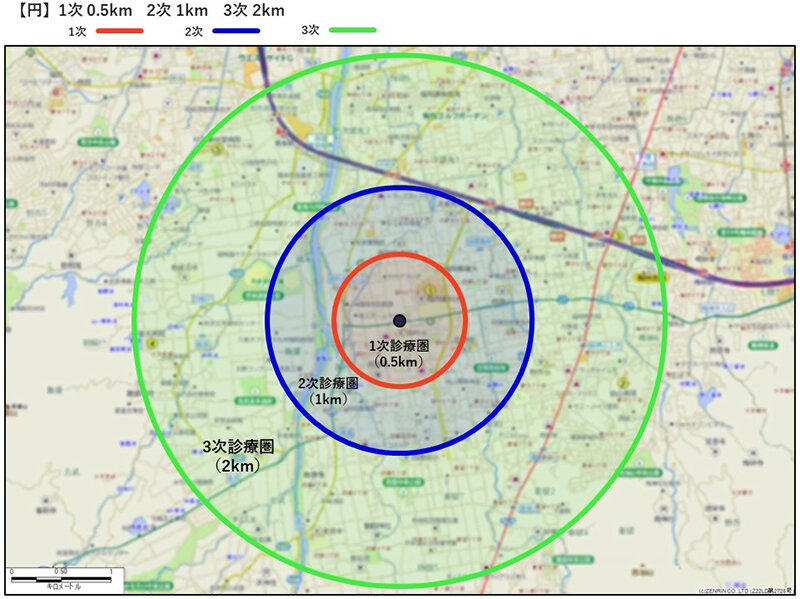

[図表1]半径2km 円診療圏 地図(診療所)

診療圏は、図表1のように、同心円状にいくつかの範囲を設定する方法が基本であるほか、車や徒歩等の移動手段別の到達時間によって設定する方法もあります。この場合、近い距離から「1次診療圏」「2次診療圏」「3次診療圏」と呼びます。

1次、2次、3次の診療圏範囲の設定は、地域の特性(都市部か、郊外かなど)によって、また、診療科によっても異なります。

たとえば、かかりつけ的に受診されることが多い内科の場合、家や会社の近所にあるクリニックが選ばれますが、眼科や耳鼻咽喉科などはそれよりも広い範囲が診療圏になります。脳神経内科や心臓血管外科などであれば、さらに広い範囲からでも来院する患者が見込まれるといった具合です。

推計患者数の求め方

診療圏調査の主目的は、その場所で開業した場合の見込み患者数を推計することです。 一般的に、推計患者数は下記の計算式で求めます。

推計患者数=エリア人口×受療率÷(診療科目別競合医院数+1(自院))

計算式の各要素を説明します。

「エリア人口」とは、設定した診療圏内の人口で、住民基本台帳や国勢調査からわかります。

「受療率」は、診療所で受療した患者の推計数と人口10万人との比率で、厚生労働省が公表している「患者調査」に記載されています。

「エリア人口×受療率」により、そのエリアでクリニックを利用する患者の、診療科ごとの総数がわかります。

その総患者数を、診療圏内にあるクリニック数(自院を含む)で割れば、1クリニック当たりの来院患者数の平均値となります。これが、自院の開業後に来院すると見込まれる患者数が推計できるというわけです。

当然ながら、この数字が大きければそれだけ収益性が高くなるため、開院に適しているというのが診療圏調査の「基本的な見方」です。

推計患者数を見る際の注意

ただし、上記はあくまで基本であり、実際には注意すべき点がいくつもあります。

まず、エリア(診療圏)設定が適切であるか確認しなければならないことは、先に述べた通りです。

さらに、人口については昼間人口と夜間人口の差にも注意が必要です。都市部のオフィス街なら、昼間人口は多くても夜間人口が少なくなるため、必ず両者を確認します。

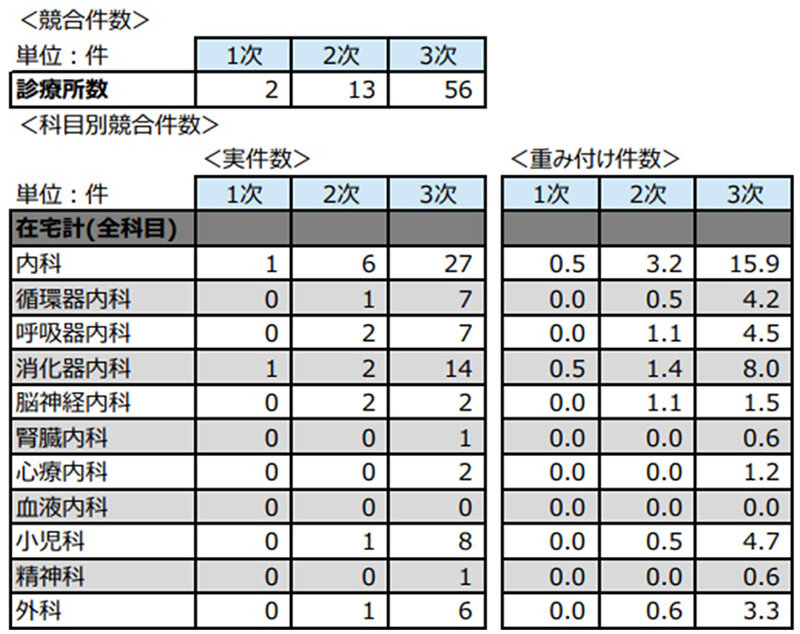

[図表2]推計患者数の例

競合クリニック数は単純には捉えられない

また、診療圏内の競合クリニックの数にも注意点があります。

[図表3]競合クリニック数と重み付け件数の例

調査においては、クリニックが掲げるすべての診療科目をそれぞれ1つとして計上しています。例えば、あるクリニックが「内科、泌尿器科、小児科」とあれば「内科1、泌尿器科1、小児科1」として計上するということです。

しかし、実際には、看板には複数の診療科を掲げていながら、実態としてはその一部しか診療していない(昔は診療していたが、今はしていないなど)クリニックは、よくあります。 そこで、単純に集計された科目別の競合件数(実件数)を、実態にあわせて調整する必要があります。そうして調整された結果が「重み付け件数」です。

このような調整が適切に行われているかどうかも、チェックすべきポイントです。

定性的な調査も必要

以上、診療圏調査において、推計患者数を求める上での基本となる定量的な要素について説明をしてきました。

しかし、単純に数値化できない種々の定性的な要素も、来院患者数に大きな影響を与えるのです。

次回は、一歩踏み込んだ診療圏調査の考え方として、データには表れにくい定性的な要素を中心に解説します。

株式会社コスモス薬品

医療開業支援課 課長

西山 翔

監修者

株式会社コスモス薬品

本社を福岡県福岡市に置く東証プライム市場上場。

「ドラッグストアコスモス」の屋号で、九州を中心にドラッグストアチェーンを展開。

2024年5月期決算売上高は9,649億8,900万円。

M&Aを一切行わず、33年連続増収。

日本版顧客満足度指数の「ドラッグストア」において14年連続第1位を獲得。

クリニックの開業サポートにも注力し、2024年8月現在、開業物件店舗数は約350店舗。 集患に有利なドラッグストア併設型物件を全国各地で多数取り扱っている。

弊社が開業支援をさせていただきます

コスモス薬品が運営するドラッグストアは、日常生活に必要なものが何でも揃う生活の拠点となるお店。その地域で便利に安心して暮すために欠かせない、電気や水道のような社会インフラであるお店。

そこに専門性が高いクリニックが加われば、さらに「豊かな生活」を提供することができます。

コスモス薬品は、地域医療の担い手である開業医を全力でサポートしてまいります。