お気軽にご相談ください!

クリニック開業お役立ちコラム

独立開業するドクターが知っておきたい「クリニックの節税対策」最新事情【現役医師がアドバイス】

クリニックを開業する医師は、サラリーマンの勤務医とは異なり、経営者(個人事業主)です。経営者は行政責任のみならず、金銭面の管理も全責任を負いますが、税制度の複雑さに戸惑う開業医の方も多いのではないでしょうか。ここでは、クリニックの節税のスキームを紹介します。

クリニック経営を目指すなら最低限知っておきたい「節税スキーム」4つ

クリニック経営は、来院患者が多くなればそれなりの収益が見込める反面、収益が上がるほど、累進課税によって高額な税金が課せられることになります。したがって、クリニック経営において「税金の問題」は避けられず、節税実現には、経営者としてそれなりの知識を身につけておく必要があります。

ここでは、これからクリニック経営を考える医師に最低限知っておいていただきたい節税スキーム「小規模企業共済への加入」「中小企業倒産防止共済への加入」「特別支出控除の活用」「租税特別措置法の特例の活用」の4つについて、基本的な内容と具体的な活用方法を解説します。

①小規模企業共済への加入

小規模企業共済制度は、個人事業者向けの退職金制度でもあります。掛金は月額1,000円から7万円まで、500円単位で自由に設定でき、掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除として控除できます。

たとえば、最大掛金額である年額84万円の掛金全額を所得控除した場合、年間の課税所得が4,084万円を超えると、所得税・住民税の所得税率は最高税率(55.945%)となるため、84万円×55.945%で約46万9,900円の節税となります。

注意が必要な点としては、共済金や解約手当金を受け取る場合に所得税が発生する、という点です。

②中小企業倒産防止共済への加入

個人開業医の節税対策として、中小企業倒産防止共済に加入すると、月額5万円~20万円、年間240万円まで掛金の積立ができ、掛金は総額800万円になるまで積立が可能です。

加入資格は、常時使用する従業員数が100人以下の個人事業主(医療法人は加入不可)となっています。

また、万一取引先企業が倒産した場合には、取引先が倒産しても掛金の最大10倍(上限8,000万円)までの借り入れが可能です。

掛金は所得税の計算上、事業所得の必要経費となります。所得税・住民税の所得税率が最高税率(55.945%)の場合、240万円×55.945%で約134万2,680円が節税額です。

解約手当金は所得税上、事業所得の収入金額に計上されるため、繰り延べ節税(利益の繰り延べ)となります。2ヵ月以上掛け金を納めれば、自己都合でも8割以上の解約金を受け取れますが、12ヵ月未満は掛け捨てとなります。また、40ヵ月以上納めていれば、解約時に掛金の100%が戻ってきます。

③特別支出控除の活用

開業医にとって、特別支出控除は節税に大きな効果があります。

特定支出控除とは、給与所得者の支出した費用の一部を経費計上できる控除制度で、その年中の給与所得控除額の2分の1を超えた際に、控除が受けられます。

控除対象となるのは、交通費(電車やバス、タクシー代など)、勤務するための引越し費用、研修・学会・講演会の参加費、単身赴任の場合は、家族のもとに帰るための交通費、書籍の購入費、衣類費、業務に関連した上位資格の取得費用などが挙げられます。

ただし、書籍購入費用、衣類費、交際費の3つは支出額の合計額は65万円までとなっています。また、この控除を受けるには、領収書などの保存・提出が必要です。

④租税特別措置法の特例の活用

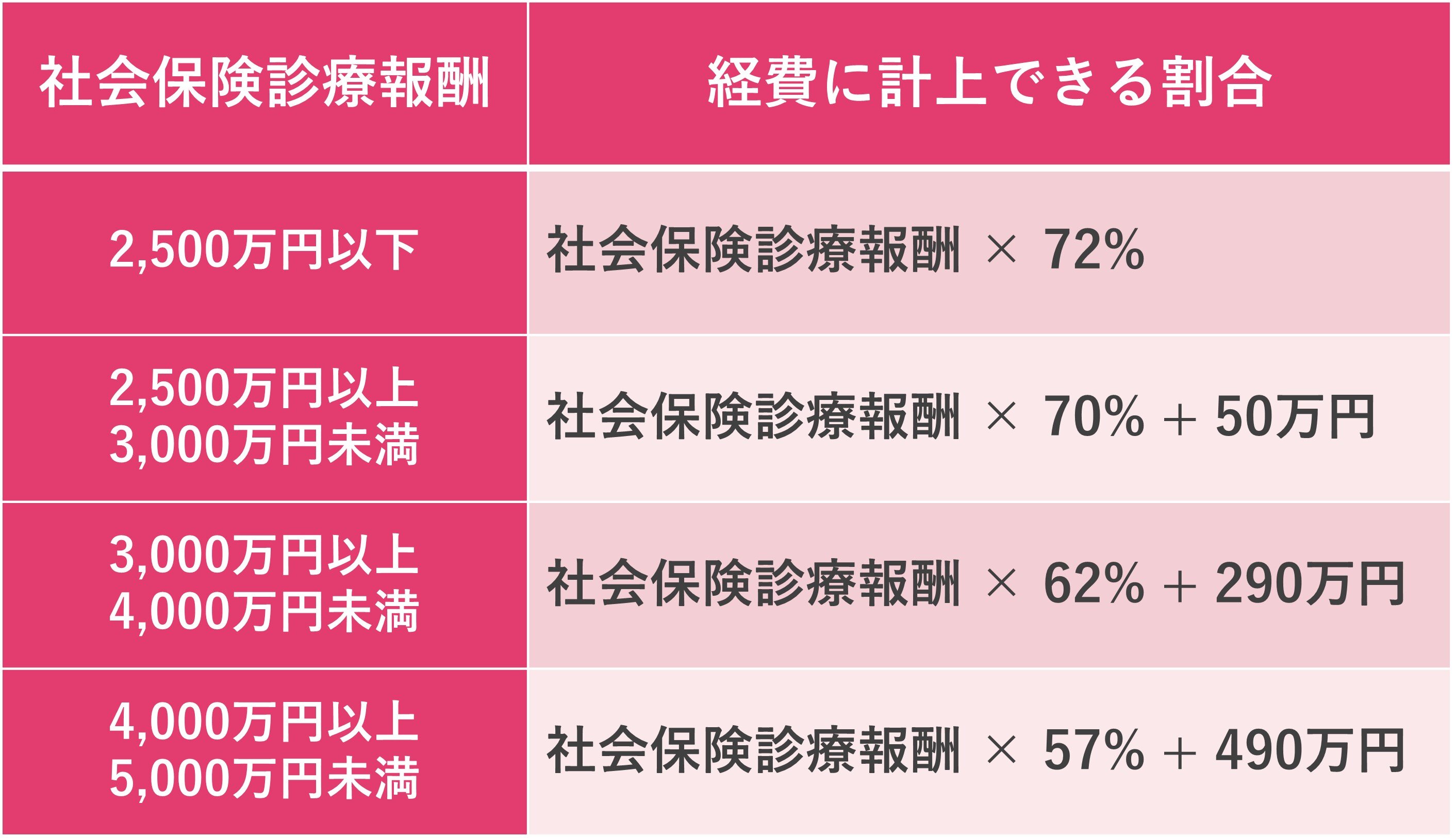

保険診療収入が5,000万円以下、かつ総収入が7,000万円以下であれば、下記の租税特別措置法の特例を利用できます。これを利用すれば約7割が経費として計上できるため、節税対策として有効です。

[図表]保険診療収入の概算経費の速算表

※参照:租税特別措置法

クリニックの売上が順調に増加した場合、翌年1年分の家賃または保険料をまとめて払う「短期前払い費用」の利用のほか、青色事業専従者給与として親族の給与を必要経費に算入する、福利厚生の目的で養老保険に加入する、取得価格が500万円以上の高度医療用機器の特別償却を利用する、といった節税方法もあります。しかし、個人事業主の状態での節税には限界があります。

保険診療収入が5,000万円を超える見込みであるか、総収入が7,000万円を超える見込み(目安としては1日あたりの平均来院数が50名を超える)の場合には、医療法人化を検討したほうがよいでしょう。クリニックを医療法人化すれば税率が変わるため、大幅な節税効果が見込めます。

前述の通り、個人経営の医院では所得に応じて税率が上がる「累進税率」(最大55.945%)が適用されますが、医療法人で課税される法人税では利益が800万円以下の部分について15%、800万円を超えた部分に上限はなく23.4%と税率が固定されています。

これに法人住民税・事業税などが付加されますが、開業医としての事業所得(収入)が1,800万円以上ある場合は、医療法人化が選択肢となります。

医療法人化し、院長(理事長)や理事長の配偶者、子ども、親族などを役員に任命すれば、「役員報酬」として所得を分散できるほか、役員の退職時に役員退職金の支払いができます。それと同時に、相続対策にも有効な手段となります。

医療法人化のデメリットは、認可まで6ヵ月を要すること、保険診療としては一度廃業手続きをするなどの事務処理があること、年に1回の報告義務や定期的な理事会開催(1回程度は書面決議で可など)などが挙げられるほか、一般企業・法人としての業務が増加します。また、交際費の算定にも制限が生じます。

こうしたデメリットを勘案してもメリットの方が多いため、ある程度以上の収益がある場合は、医療法人化という選択をするクリニックが多いのが実情です。

株式会社TTコンサルティング

医師 武井 智昭

監修者

株式会社コスモス薬品

本社を福岡県福岡市に置く東証プライム市場上場。

「ドラッグストアコスモス」の屋号で、九州を中心にドラッグストアチェーンを展開。

2024年5月期決算売上高は9,649億8,900万円。

M&Aを一切行わず、33年連続増収。

日本版顧客満足度指数の「ドラッグストア」において14年連続第1位を獲得。

クリニックの開業サポートにも注力し、2024年8月現在、開業物件店舗数は約350店舗。 集患に有利なドラッグストア併設型物件を全国各地で多数取り扱っている。

弊社が開業支援をさせていただきます

コスモス薬品が運営するドラッグストアは、日常生活に必要なものが何でも揃う生活の拠点となるお店。その地域で便利に安心して暮すために欠かせない、電気や水道のような社会インフラであるお店。

そこに専門性が高いクリニックが加われば、さらに「豊かな生活」を提供することができます。

コスモス薬品は、地域医療の担い手である開業医を全力でサポートしてまいります。